雨水

雨水∣好雨知时节,当春乃发生

春雨伴着和风,无声的、细细的下着,滋润万物。春天是万物萌芽生长的季节,正逢需要雨水的时候,它就来了。人们常说:“立春天渐暖,雨水送肥忙”,一年之计在于春,春季如何则要看雨水。雨水,是二十四节气中的第2个节气,它和谷雨、小雪、大雪一样,都是反映降水现象的节气。《月令·七十二候集解》曰:“正月中,天一生水。春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水。且东风既解冻,则散而为雨矣”,可见,雨水有两层含义:一是天气回暖,降水量逐渐增多了;二是在降水形式上,雪渐少了,雨渐多了。

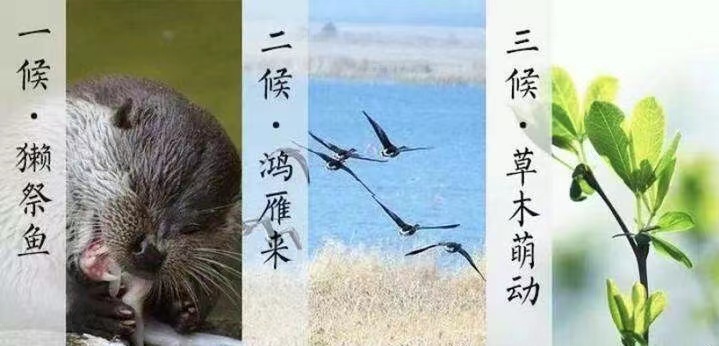

雨水有三候:一候獭祭鱼,二候鸿雁来,三候草木萌动。意思是雨水节气来临,水面冰块融化,水獭开始捕鱼,水獭喜欢把鱼咬死后放到岸边依次排列,像是祭祀一般,所以有了“獭祭鱼”之说;五日后,大雁开始从南方飞回北方;再过五日,草木随着地中阳气的上腾而开始抽出嫩芽,至此,大地渐渐开始呈现出一派欣欣向荣的景象。

雨水养生,重在养脾胃

中医认为,脾胃为“后天之本”、“气血生化之源”,人体机能活动的物质基础(营卫、气血、津液、精髓等)都化生于脾胃,脾胃健旺,化源充足,脏腑功能才能强盛;脾胃又是气机升降运动的枢纽,脾胃协调,可促进和调节机体新陈代谢,保证生命活动的协调平衡。元代著名医家李东垣就提出:脾胃伤则元气衰,元气衰则人折寿的观点,并且指出:“内伤脾胃,百病丛生”,说明脾胃虚弱是滋生百病的主要原因;明代医家张景岳也认为:“土气为万物之源,胃气为养生之王。胃强则强,胃弱则弱,有胃则生,无胃则死,是以养生家必当以脾胃为先”。由此可知,脾胃是生命之本,健康之本,历代医家、养生家都很重视脾胃的护养。

那么,为何春季的雨水节气与脾胃相关?一方面,根据中医五行学说,在五行相生相克关系传变中,木旺乘土,即肝木过旺克伐脾土,也就是说由于肝木疏泄太过,则脾胃因之而气虚,若肝气郁结太甚,则脾胃因之而气滞,两者皆为肝木克脾土,《难经》称之为“逆传”,即肝病传脾。春应肝木,易伤脾土,所以此时宜注重顾护脾胃;另一方面,“脾主运化”,不仅能运化水谷,将饮食转化为人体所需的营养物质,并输布到全身,而且可以运化水液,促进水湿的排泄与循环,以维持机体正常的水液代谢平衡。雨水节气水湿渐盛,因此更应强健脾胃以除湿气。大家可根据自身情况从饮食、情志、运动等方面进行调摄。

饮食

唐代孙思邈在《千金方》中提出:“春七十二日,省酸增甘,以养脾气”。肝属木,味为酸;脾属土,味为甘,所以应少吃酸味,多吃甜味,以养脾胃之气。

北方喜食粥,故雨水节气期间,可多吃莲子粥、淮山粥、红枣粥等;而南方好喝汤,可多饮猴头菇鸡汤、云苓淮山猪肉汤、菠菜牛肉片汤等。

情志

“凡愤怒、悲思、恐惧,皆伤元气”,雨水时节,人体的肝阳会随着春季的阳气升发而上升,进而出现肝火、肝风……因此在情志调摄方面要保持心境的平和常态,静心寡欲,不妄作劳,以养元气。静心则气血平稳,心气充沛,脾气健运。

运动

万木吐翠的春天,也是是采纳自然阳气养肝的好时机,大家应根据自身体质状况,选择适宜的锻炼项目:如漫步于芳草小径,舞拳弄剑于河畔林间,或去郊外踏青问柳,游山戏水,赏花行歌,登高望远,身心融入大自然之中,人天合一。但需注意,此时运动要以不出汗或微出汗为佳,不宜大汗淋漓、气喘吁吁,否则会消耗津液、损伤阳气,同时也容易受到外界风寒的侵袭。

中医调养

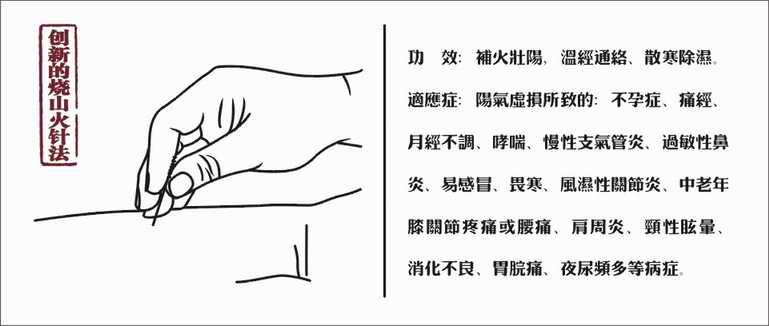

雨水重养脾,祖国医学有许多健脾养胃益气的方法,如中药汤剂四君子汤、参苓白术散、补中益气汤等,又如艾灸中脘、神阙、足三里、脾俞等穴位,再如穴位敷贴、中药熏洗等等。此外还有一种疗法:烧山火针法。

“烧山火”是古代经典复式针刺手法,由徐疾、提插、九六、捻转、呼吸、开阖等手法组合而成,具有益气、温阳的“补益”效果。明·徐凤的《金针赋》始列其名,并称此针法能“驱运气血,倾刻周流,上下通接,可使寒者暖而热者凉,痛者止而胀者消,若开渠之决水,立时见功”。然而,因古书中对其叙述尚不够详细,后世医家各执一端,疗效常不敬人意。治未病中心通过研究总结、反复实践发现,要让阳气入内、充满腠理,需由阳引阴,将天部所生的阳气逐层引入地部,且操作过程中必须凝神聚气,则可达到阳气自回,热感自生的目的。与传统疗法相比,该法容易产生热感,温阳散寒的作用更强。

取双侧足三里行创新“烧山火”针法,施针过程中患者多诉感胃脘、腰背部温热,随后热感沿背心、颈项往头部传导,如火焰向山头燃烧。行针结束留针30min并配合中脘、气海、关元、脾俞、肾俞等部位艾灸,具有显著健脾益气温阳的功效。

最是一年春好处,让我们在这个美好的节气养起来吧!

治未病中心

扫一扫 手机端浏览